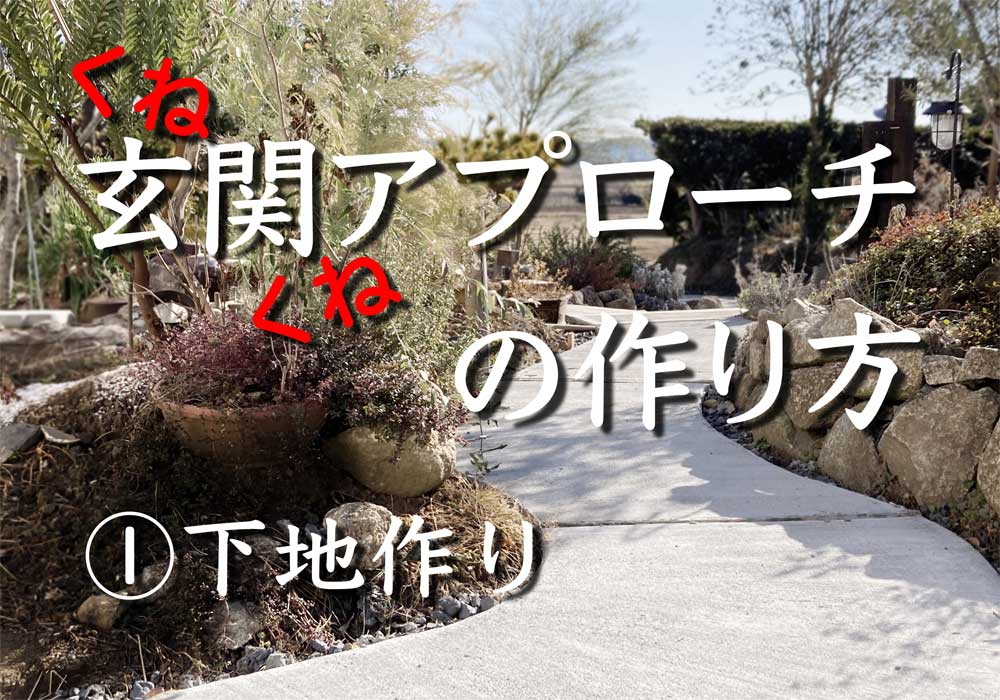

玄関へと続くコンクリート舗装したアプローチを作りました。

曲線を取り入れ、ところどころに植栽が顔を出す自然で柔らかい印象の小道。

一つの記事で説明するとちょっと長くなってしまうので、工程毎5回の記事に分けて説明していきたいと思います。

今回は「①下地づくり」です。

水が流れるように水勾配をとる方法や、庭木がよく育つように工夫した下地資材や施工について、順を追って紹介していけたらと思います。

玄関アプローチをコンクリート舗装する

インターホンが設置してある門柱から玄関へと続くアプローチ。

いまだ未舗装で裸地の状態でした。

今回はこの部分をコンクリート施工していこうと思います。

施工距離は5m、幅1mほど。

緩やかなカーブを描きくような小道にしたいと考えてます。

人が歩くだけなので厚みは4cmほどの薄めのコンクリートに。

植栽が生き生きと成長してほしいため、コンクリート下地には通気性を持たせ、水と空気の流れを考えながら施工を進めます。

コンクリート下地作り(水勾配をとる)

コンクリートを流すだけでも固まって道は出来上がりますが、それだけでは凸凹なうえ「陥没」や「ひび割れ」、「滞水(水たまり)」などいろいろな問題が発生してしまう恐れが。

そこでコンクリート施工にあたりいくつかの必要最低限の工程を踏む必要があります。

ざっくりというと、下記のような工程。

- 下地作り(陥没・滞水防止)

- 木枠組み(美観のため)

- メッシュの設置(ひび割れ防止)

- コンクリートの流し込み

- 左官作業(滞水防止・滑り止め加工など)

まずはコンクリートを施工するための下地を作っていきます。

ここで大切になるのが、「水勾配(みすこうばい)」

雨水が滞水せず、必要な方向に流れていくための傾斜をつけることを「水勾配をとる」といいます。

せっかくコンクリート施工してもそこが水たまりになってしまっては何の意味もありません。

そこで水がしっかりと流れてくれるように、下地段階から微妙な傾斜をつけて施工を進めていきます。

一般的な水勾配は1〜3%。

これは1mで2〜3cm下がる勾配にあたります。

ただ素人DIYで施工距離がさほど長くなければ厳密な数値を気にする必要はないと思います。

傾斜しすぎて歩きづらいのも困りますから、ある程度傾斜があれば大丈夫。

今回は水平器を使いながら傾斜をつけて下地を作ることにしました。

用意したのは水平器と2mほどの角材。

今回の施工場所はさほど傾斜のある立地ではなく、どちらかというとフラット。

そのため「道の始まりと終わりで平均的な傾斜をつけていければ良いかな」といった具合で、大体同じ傾きになるように土を削っていきます。

小道の進行方向、横幅方向それぞれに水勾配がとれるように土を削っていきます。

目安の杭を打つと作業が楽です

このような杭を作ってみました。

後工程でコンクリートを流し込む枠を固定する杭になるのですが、この杭に施工する厚みの目安となる印もこの時点で記入しておくと、他の作業も楽になります。

水勾配をとった地面に杭をさしていきます。

小道の幅1mになるように対に。

片側で10本(計20本)ほど用意しました。

差し込む深さは目印のところまで。

下から2cmは砂利を敷き詰めて転圧。

その上に4cmのコンクリートを施工するといった具合。

下地づくり(排水溝を掘る)

ここからは私のこだわり施工。

小さなコンクリート小道といえど、施工することで大地の分断が起こります。

表層に近い部分を少しでも繋げてあげることで水や空気、ひいては微生物たちの動ける道を残しておきたかったのです。

まずは小道の両サイド。

コンクリートの下でも水や空気の流れが維持されるように、溝を掘っていきます。

10cmほどの溝です。

続いて横方向にも同じような溝を。

下地づくり(有機資材の投入)

先ほどの溝には剪定などで出てきた枝を敷き詰めます。

その上に籾殻薫炭をサーっと。

薫炭で地表を化粧するような感じで薄っすら敷くだけです。

続いてその上に薫炭、ガーデンモス、砂利を混ぜながら2cmの厚さになるように敷いていきます。

ガーデンモスは圧縮された商品だったのでバラバラになるようによくほぐして使います。

前述の三資材をバーっと地面に撒いたら潮干狩りで使うような熊手(忍者熊手)で整えていくと自然と掻き混ざり良い感じに。

通常は砂利だけで施工するこの工程ですが、薫炭やガーデンモスを混ぜたのはやはり大地を活性化させるのが目的。

転圧でギュッと締まってしまいますが、有機物がわずかな隙間を残してくれることで水や空気、微生物たちが良く動けるようになることを期待しています。

杭に記入した目印の高さを目安に砂利を敷き詰めます。

このあと転圧して少し低くなることを想定し気持ち多めに敷き詰めておきます。

転圧して下地の完成

最後の仕上げに転圧。

作業には「タンパー」と呼ばれる転圧治具を使用します。

タンパーはいろいろな形のものが市販されていますが、大きめの角材やコンクリート支柱などを加工してDIYされている方も多くいらっしゃえるようです。

私は庭木伐採時に出てきた切り株を愛用しています。

少し太めである程度重みのある切り株なのですが、丁度良い持ち手があったため持ち上げやすくとても重宝しています。

ちなみに、この竹の筒は地下1mと繋げた換気口。

丁度小道施工予定の場所に当たってしまい、このままでは通行の邪魔に。

ただ換気口の機能は維持して残しておきたいので目立たないように地表で筒を切ることにします。

適当な大きさの植木鉢を切り抜きコンクリート枠をつけておきます。

竹筒周囲に砂利を敷いて排水も機能するようにする予定。

まとめ

コンクリートを敷いてしまったら見えなくなる部分ではあるのですが、個人的に下地は一番時間を費やしていい部分だと思います。

後の仕上がりも左右しますし、なにより私が庭で大事にしている植物たちのことを考えると、大切な工程。

普通の業者さんはしないと思いますが、有機物を投入したり、溝を掘ったりすることで周囲の植物たちは気持ち良く根を張れるようになるのではないかと考えています。

特に我が家の立地は水捌けが良くなかったこともあり地質改善には気を使ってきた経緯があります。

住まわれている土地によって対処の仕方は違うと思いますが、我が家にはこれが最良かなということで。

これにて下地作業終了、次回はコンクリートを流す枠づくりのようすを紹介します。